| 김지훈·극작가 |

거만한 호사가들이 겸손한 녹음기처럼 '국민'을 외치면서 소시민에게 읍소하는 철이 돌아왔다. 얼개를 달리한 이쪽과 저쪽은 서로 신문 1면을 점령하기 위해 골머리를 싸맨다. 어디를 봐도 명분은 똑! 떨어지지 않는다. 하지만 어쩌랴. 그 또한 그 사람들이 먹고사는 방식이다. 표를 주는 쪽도 표를 받는 쪽도 결국은 선택과 입장의 차이일 뿐이다.

웰빙 바람이 불어 닥쳤을 때 이내 문 닫을 모양새였던 라면 업계는 해마다 시장이 커지고 매출도 늘어난다. 여론은 한동안 하얀 국물, 붉은 국물을 편 갈라 색 타령을 벌였다. 이 국물이면 어떻고 저 국물이면 어떠랴. 맛 좋으면 사먹는다. 불법 음반 탓에 망할 거라던 가요계도 케이팝(K-pop)을 수출하고 주식을 상장해 대박을 터트린 기획사까지 생겨났다. 나도 가수가 되기 위해 온 세상이 노래 부르고 있다. 이 모든 세상사가 뜨겁고 생생한 사회이기에 가능한 모습이라고 생각한다. 몸에 해롭다는 소리가 미워서 더 라면을 찾아 먹는 게 아닐까. 온 국민이 오디션에 열중하는 이유는 뭘까. 적어도 그 안엔 룰이 있다. 깨끗한 승복이 있다. 졸작(拙作) '풍찬노숙' 주인공 응보의 대사에 이런 말을 썼다. "우리가 살고 있는 이 시대가 아직도 수천 년 전의 사자성어로 완벽하게 비유될 수 있다는 사실이 진저리난다." 그럼에도 나는 필히 산다. 몇몇 끼니는 라면을 먹을 수도 있고, 아는 노래를 조용히 부르는 저항 정신으로!

[김지훈·극작가]

1

셰익스피어는 직업이 '극작가'였다. 그 당시에는 인세의 개념이 없었으므로 그가 쓴 작품이 많은 관객을 끌어 모으면 그 다음 작품은 '집필료'가 더 높아지는 개념이었을 것이다.

슈베르트가 1200여곡이나 쓴 이유는 무엇이었일까?

우리는 그들의 '고통이 빚은 창작물'을 함께 향유한다. 그 당시에 라면은 없었으니까 셰익스피어가 라면을 먹었을 리는 없겠지만 때로는 힘에 겨운 셰익스피어가 영국 특유의 그 탁한 '말로만 홍차' 한 잔을 마시고 남긴 구절에 우리는 지금도 감동하고 있는 것은 아닐까? 슈베르트의 재능이 빚어낸 아름다운 음악 역시 우리는 아주 저렴한 비용으로 감상한다. 아, 강요받은 노블레스 오블레주의 미학이여!

2

브리태니커 백과사전이 종이책을 접기로 했다는 소식을 들었다. 21세기의 현대 인류는 참으로 가지가지 격변을 겪는 중이다. ^^ 언젠가는 올 것이 왔다라는, 그런 생각이 든다.

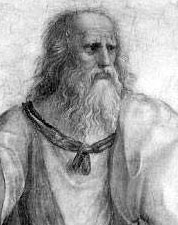

전 인류에게 지대한 영향을 미친 저술물(30여권에 달함)을 남긴 플라톤은 '책을 멀리하라'는 명언을 남겼고, 이 말은 지금도 종종 인용되는 바다. 그런데 왜 그는 그런 역설적인 말을 했을까? 불필요한 '철학적 논쟁'을 할 필요는 없다. 그는 아카데미아에서 학원을 운영했고 제자들이 그의 직접적인 강의를 듣기를 원했던 것이다. 그러니까 '온라인 강의'와 '오프라인 강의'의 싸움이었던 것이다. 플라톤이 석유 중개업으로 돈을 약간 모아서 지중해 여행을 떠났다는 일화를 통해 우리는 지금의 '학자연하는 백면서생'과는 또 다른 플라톤의 면모를 볼 수 있다. 그래도 우리는 그의 저술물이 남긴 지적 영향을 받는다.

3

조만간 명저(나는 '졸저' 따위의 표현이 주는 가식을 제일 싫어한다 ^^) <보아 뱀이 삼킨 영단어>의 일본어판과 중국어판 출간 작업에 들어갈 예정이다. 플라톤은 '학원 원장'이었고 '교재 판매 수익'보다는 '강연 수입'이 컸으므로 '책을 멀리하라'는 그의 충고 따위는 우리 '출판계'에서는 무시하도록 하자. 아니, 무시해달라. 책을 '제본'으로 쓰라고 강요하는 학원장이나 마찬가지니까. ^^ (그리고. 한국 독자들이 <보아 뱀이 삼킨 영단어>를 지난 달에 음, 딱 한 권 샀다. 아, 정말 이건 아니라고 본다. 내가 정말 목숨을 걸고라도 일본과 중국에 내고야 말 거다. 참고로 '150권'이나 매절로 받아준 교보 문고에 감사드린다. 이건. 자.존.심.의 문제다. 그나저나 파주 교보 물류센터에 들어가 있는 그 많은 물량을 다 어떻게 하냐? '기름 장사'로 여행비를 번 플라톤의 '마케팅 감각'이 필요한 상황인가? ^^)

아, 인생은 아름다워라! 이래도 한 세상, 저래도 한 세상?